三十年,他一直等待有個人對他說:

「不是你的錯。沒有一個小孩應該經歷這些。」

一個性侵受害者自我療癒的故事。

一個伴侶支持性侵受害者走過黑暗的真實故事。

一段埋藏三十年,令人不忍的沉痛過往。

| sponsored ads |

|

|

| sponsored ads |

他勇敢凝視,並且自我療癒。

那年,奶媽一家四口性侵了我整整三年。幼小的我,如同禁臠。每當父母來奶媽家看我,我總是用盡力氣,全身抽搐地哭喊:「可不可以帶我走……」但,沒人聽我說。

然而,比性侵更大的傷害與失落是,

我是我父母的困難,我是一個多餘的東西。

| sponsored ads |

|

|

| sponsored ads |

五歲後,我回到家,多麼渴望從此不再害怕,多麼渴望父母的愛與擁抱,但他們只給了我最冰冷的忽視。

三十年後,我希望藉由「面質」去釐清當年的傷害,父母對我說:「你記錯了。」「你太小了,不會記得。」「他們只是太粗魯。」

三到五歲,我像是一個坐牢的孩子,五歲後,我仍然身處牢房,一直到遇見我的妻子。

| sponsored ads |

|

|

| sponsored ads |

這是陳潔晧的親身經歷,字字句句,都讓人疼痛。他鼓起勇氣,回頭凝視那被遺忘在黑洞裡的三歲的自己,去釋放當時的恐懼、憤怒、哀傷與無路可走的絕望,而妻子的傾聽、理解與陪伴,給了他長年黑暗人生裡的第一道光。他希望這本書也能成為那些受著性侵之苦的孩子與成人,眼眸裡的一道光。

奶爸當時非常兇,他在我眼中,看起來就像是個恐怖的巨人。他對我大罵:「你要是敢說出去,我就打死你!我打到你死!」這對當時三歲的我來說,讓我感到非常害怕,我害怕真的在那一刻,很有可能會被打死在那個房子裡。

經歷一陣恐怖的寂靜之後,也許只是十秒鐘或半分鐘,不過這決定我生死關鍵的時刻,我卻覺得像半世紀那麼長。奶媽那時把奶爸推進房間,然後,她出來跟我談條件。條件就是,如果我不說出去,他們就會對我好一點。

無助

住在奶媽家期間,父母只有星期天會出現,他們會停留大約二十分鐘,跟奶媽聊天。我沒有機會跟他們說話。我很努力地問父母:「可不可以帶我走?」我很努力地哭喊,用盡力氣地哭喊。

我不明白為什麼兩個哥哥可以在家,我卻要留在奶媽家。不過,沒有人理我,也沒有人聽我說話。

每次父母離開後,我會繼續哭,哭到睡著。醒來後,又繼續哭。每個星期天到星期二,我會哭哭睡睡,不願醒來,只希望時間快點過去。

奶媽不會叫我起來吃東西,也不會叫醒我。我常常不知道我醒來時是白天,還是晚上。我這樣哭哭睡睡,只為了期待另一個星期天再次來臨。

我沒有跟父母獨處的機會,而要一個三歲的孩子以有限的語言與認知,去說出連我都難以理解的遭遇,實在超乎我的能力。更何況,要我在奶媽、奶爸面前說,這只會帶來更大的危險。 我的父母忽略我的哭喊。無論我多用力哭喊,甚至哭到全身抽搐,我的父母依然沒有反應,甚至當他們要離開奶媽家時,也不會跟我說一聲。

有一次,我實在太過生氣,於是和大哥發生嚴重的爭吵。媽媽馬上拉走大哥,罵他說:「你幹嘛跟他吵架?你這樣,會讓他知道我們要回家!」

那一刻,我雖然只有三歲,但我也一切都明白了。

我是被他們拋棄的小孩,而我,永遠也逃不出這些性侵我的人的掌控。

photos放大顯示

逃亡

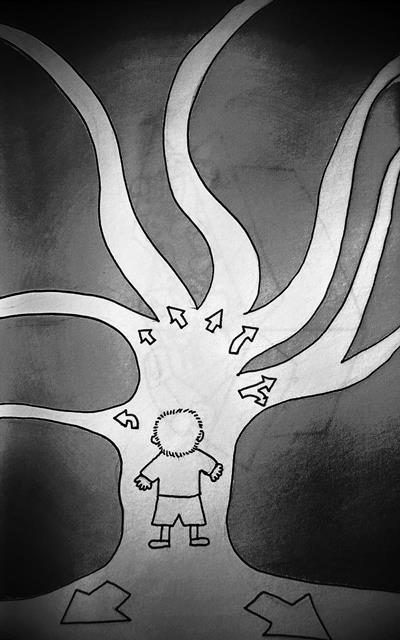

我很想逃離奶媽家。我心裡不停在繪製逃亡的地圖。

從奶媽家到伯父家,從伯父家到巷口,再到一百公尺外的理髮廳,過了火車軌道,就是大馬路,大馬路會通到我父母的新家,但我其實不知道這有多遠,也不知道他們究竟是住在哪裡。

於是,三歲的我,就時常在這條路上流連,計劃著我的逃亡路線。

我常告訴自己,應該趁白天天還亮的時候開始逃,因為晚上的路,我會認不出來。但我沒有真正實行過,因為我害怕黑夜,而且,我也不知道該怎麼走到我父母的新家。

因為我的伯父、伯母跟奶媽住在同一條小巷,所以,我曾經躲到伯父、伯母家頂樓的角落,希望沒有人可以找到我。

我大概成功躲了一天。記憶中,有一堆人來頂樓兩三次,他們的語氣很緊張,似乎在叫我的名字,我一直躲到太陽下山。入夜之後,頂樓的天台變得很黑,我又餓又害怕,我就下樓看他們在做什麼。

我看到他們不斷用電話互相聯絡,在他們的對話中,好像因為找不到我,所以要我父母過去一趟。而當伯父、伯母看到我時,他們露出大為驚喜與放鬆的神色,然後要電話那頭的我的父母不用過來了,因為他們已經找到我了。

我還記得當時聽到伯父伯母在討論奶媽家可能不好,但因為不想傷害鄰里和睦,所以,他們還是把我送回奶媽家。

經歷過這次失蹤事件,父母似乎感覺到我可能會製造出一些麻煩,所以他們和我談一個條件,就是在寒、暑假時,我可以回家住,但平時,我必須住在奶媽家。

其實,我最想做的是永遠離開奶媽家這個鬼地方,但我知道父母根本不可能答應。

求救

後來在我暑假回家的時候,我努力記下家裡的電話號碼。

當時,還沒有人教我學看阿拉伯數字。我只能在一張紙上,寫下我又大又歪斜的醜數字,再不斷地和家裡客廳電話上的數字比對,然後用家裡的電話,想撥通家裡的電話,因為一直無法撥通而感到很焦慮。

我爸看我邊撥電話邊哭,問我怎麼回事,我告訴他後,他帶我到他們房裡,用另一支電話打到客廳的電話。

當撥通時,我感到如釋重負。我想,我終於有機會在那個恐怖、黑暗的奶媽家,打電話給我父母了!

後來再到奶媽家時,我拿出那一張我寫得歪歪扭扭的數字,努力地和奶媽家那個轉盤式的電話比對數字的形狀,試了很久。當撥通的那一刻,我知道我成功了。

每天,當我心情不好的時候,我就想撥電話給我父母,但奶媽家不讓我打電話。有時,他們會搶走我手中的電話,有時,他們會把電話線拔掉。

我只能偷偷在他們不注意的時候打電話,為的只是想聽到我父母的聲音。

沒有選擇

等寒、暑假結束時,我父母常會問我:「去奶媽家,好不好?」這個問題,總是讓我痛苦不堪,讓我內心深處感到崩裂,因為無論我再怎麼表達憤怒與不願,我還是會被送回去奶媽家。到最後,我父母索性也不問了,就直接送我去奶媽家。

但有一次在車上,大概是我哭得太厲害,我爸就說:「去奶媽家,不然你就去打針!」

他知道我很害怕打針,但是我更恨奶媽一家人。

我馬上說:「是不是打針,就不用去奶媽家?那我打針!你帶我去打針!」然而,一路上,我父母都沒再說過一句話。我一直問,打針後,是不是就不用去奶媽家?我的父母不願意再給我任何回應。

我沒有放棄,我努力向他們不斷地表達過很多次。不過,我沒有成功。因為,沒有人聽我說。