男孩玩失蹤9天急壞家人,孩子找到後家人驚慌憂慮卻不敢責罵,到底是孩子的叛逆還是父母教育的過失?

學生郭沛明7月10日起就沒回過家,當天家長找到監控錄像發現他曾在幾個地點出現過。郭沛明一直找不到,家長、老師都急壞了。當大家都為孩子緊張時,時隔多日後,孩子終於在書城被找到了。 在失蹤的9天內,他一直躲在書城看書,餓了就跑到飲食街找試吃點免費吃東西,渴了就跑到銀行喝免費的飲用水,晚上就睡在24小時營業的西式快餐店。“聽到他這樣的經歷,我們都哭笑不得,現在只能當他是大爺,不但不敢罵,還帶他到處去玩。”孩子的爹郭先生如是說。 盡管孩子的失蹤讓家人甚是擔心,但家人卻誰也不敢責怪他,怕他再一次“失蹤”。實際上,郭沛明這次“失聯”並非第一次,早在去年孩子也曾失蹤4天3夜,報警後,警方在火車站附近找到了孩子。

| sponsored ads |

|

|

| sponsored ads |

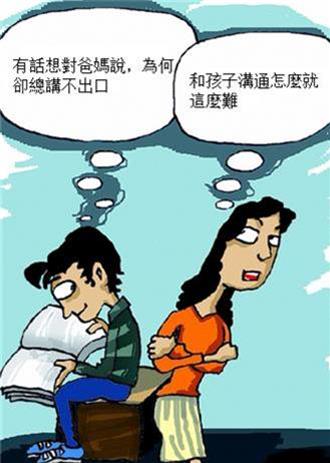

孩子頻頻失蹤,家人驚慌憂慮卻不敢責罵,這種惡性循環追根揭底是父母在教育過程中沒有和孩子進行正常的溝通。隨著孩子逐漸長大,他的心理也會發生一些成長和變化,如果父母不能很好地和孩子溝通,孩子在每個年齡的過渡期就會出現各種各樣的問題,最後造成雙方都不能理解彼此的一個僵局。這是很多父母所頭疼傷感的,到底如何和孩子進行溝通呢? 要給孩子做好表率

父母在日常生活中一定要嚴以律己,要在孩子的心目中樹立一個良好的形象,要讓孩子感覺到自己的父母是最棒的,並為有這樣的父母而引以為自豪。這就給父母與孩子進行正常的交流和溝通奠定了一個良好的基礎。

要有換位思考的意識

父母要站在孩子的立場去想問題、考慮問題、處理問題,同時也讓孩子做做當父母的角色,讓他(她)體驗一下做父母的難處,角色的互換就很容易贏得相互的理解和信任。相互之間的理解和信任是父母與孩子之間進行交流和溝通最重要的前提條件。不妨試試和孩子輪流做家長,讓孩子體驗一把做家長的感覺,負責整個家庭某一段時間的日常事務。

| sponsored ads |

|

|

| sponsored ads |

到時候,他不和你們溝通,恐怕也不行了。 要學會和孩子交朋友

放下父母的架子,坦開自己的胸懷,尊重孩子的觀點,和孩子平等地交談。給孩子營造一種他(她)已是大人的氣氛,讓他(她)享受大人的部分權利,同時引導他(她)自覺地履行大人的義務。如果做到這些,他(她)與父母的共同語言就多了,父母與孩子的交流和溝通自然就更容易了。時間一長,孩子就會什麼都告訴你的,父母和孩子就會成為無話不談的好朋友了。 學會設計啟發式問題

很多家長對於溝通問題的認識往往處於一個誤區,就是認為只要家長說的話孩子聽了,這就是溝通。家長成長年代的各種因素的限製,使得他們教育自己孩子的語言和思維很貧乏。所以作為家長應該注意和孩子溝通的方式和方法,學會設計問題,用問話的方式來和孩子溝通,盡量不要用陳述句,而要盡可能地讓孩子說。“問”在今天是一種高級的交流形式,父母的提問也應該具有很強的技巧性,家長在這方面應該加強。 溝通的問題要具體化

家長有一種習慣就是容易語重心長,但是說出的話卻又特別空洞。

| sponsored ads |

|

|

| sponsored ads |

比如“你可得努力學習”,這種語言表達在今天對孩子的教育是無效的,也是無益的。因為這些話缺乏明顯的可操作性,作為孩子基本把握不住,反倒容易造成孩子心理上的緊張焦慮。積極的方式是要以一種具體的問話,通過鼓勵的方式漸進式地與孩子溝通,這樣就比較容易調動孩子的積極性,而且能夠把握住孩子思考、行動的方向。 創造多元化的溝通渠道

家長不能僅僅立足於語言溝通的方式,應該采取多種方式與孩子溝通。孩子比較喜歡音樂,那就采取音樂的方式,循循善誘。心理學上有“對立違抗”的說法,就是孩子首先會將攻擊面設定為他最親近的人。家長的語言符號用多了,往往容易引起孩子的逆反心理。而多種新穎的溝通方式,容易增加情趣。常規的溝通方式往往引不起孩子的興趣和能動性。 充分認識人格類型

作為家長既要認識到自己的人格類型,也要充分理解孩子的人格類型。

| sponsored ads |

|

|

| sponsored ads |

比如有的孩子內向,有的孩子比較外向,這些都是孩子的天性,是與生俱來的,很難更改。要根據孩子的性格特點來選擇談心內容和交流方式。

|